2025.10.15

☔ 天井のシミ、張り替えれば安心…ではない? 「天井のシミが気になるから、そろそろ張り替えようかな」そんなご相談をいただくことがあります。 ですが実は、シミの原因を確認せずに張り替えだけ行うと、数ヶ月後にまた同じ場所が濡れてしまうことがあるんです。 👉 以前の記事(…

「玄関の天井から水が垂れてきて、外灯の中に水が溜まっていました…」

そんな不安なお電話をいただいたのが、今回の現場の始まりでした。現地に伺うと、すでにお客様ご自身で外灯を取り外してくださっており、天井内部が見える状態でした。確認してみると、玄関の板金庇屋根からの雨漏りであることが判明。

さらに屋根上から確認を進めたところ、原因は内樋(屋根内部に埋まっている排水溝)の詰まりや構造的な不具合であると判断しました。

そこで私は、屋根板金カバー工法での屋根改修と、雨水の排水経路を内樋から外樋に切り替える工事をご提案し、施工いたしました。この記事では、現場での調査内容から工事の工程までを詳しくご紹介します。

この記事では、「玄関の外灯からの雨漏り」をきっかけに行った調査から、内樋の不具合という原因の特定、そして屋根板金カバー工法+外樋への切り替え工事による根本的な解決までの流れを、実際の施工現場の視点から詳しくお伝えします。

同様のお悩みをお持ちの方にとって、安心して対策を取るきっかけになればと思います。

まずは、お客様が取り外してくださっていた玄関天井の外灯周辺を確認。

屋根の上に上がり、雨水の流入経路が板金屋根の内側にある内樋部分からであることが明確に。

続けて、板金の状態と排水構造を確認したところ、内樋の詰まり・勾配不良・板金の劣化などが重なり、水が正常に排水されず、建物内部へ逆流していたことがわかりました。

お客様には、写真を交えながら現状をご説明しました。

内樋というのは、屋根の中に埋め込まれた排水構造のため、一度トラブルが起こると発見も修理も難しいという厄介な特徴があります。

加えて、今回のように板金屋根の劣化が進行していると、部分補修ではすぐに再発してしまうリスクが非常に高いです。

そこで私は、

屋根板金カバー工法(既存屋根の上に新しい屋根材を被せる方法)

内樋を廃止し、雨水を外に排水する外樋へ切り替え

という2点をセットでご提案しました。

この方法であれば、今後の雨水排水を確実に外部へ流し、雨漏りの再発を防ぐことができます。

お客様にも状況をご理解いただき、ご依頼をいただきました。

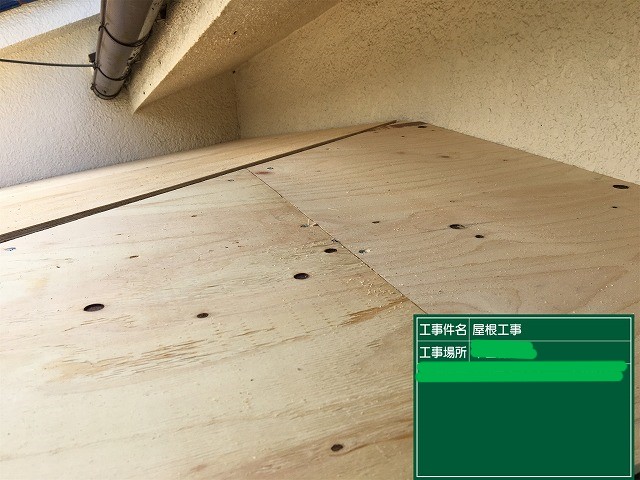

まずは既存の板金屋根の上に、しっかりと木下地を組んでから12mmの構造用合板(コンパネ)を施工しました。

この工程で屋根の面を平滑にし、今後の屋根材がしっかり固定できる状態をつくります。

👉 注意点:屋根の下地が歪んでいると、板金屋根の接合部に隙間ができ、雨漏りの再発リスクが高まります。見えない部分こそ丁寧に仕上げるのが職人の腕の見せどころです。

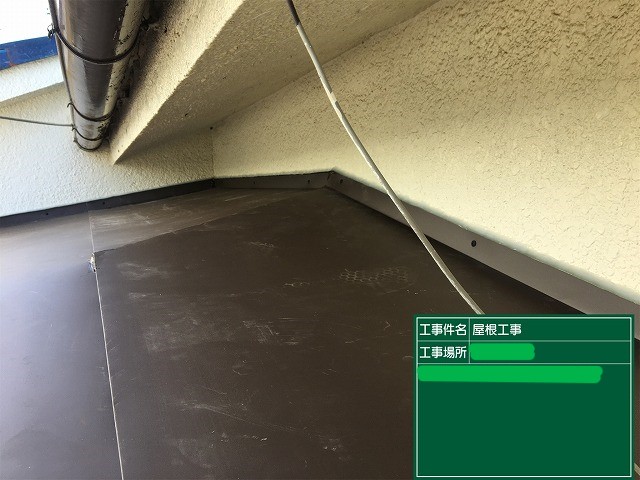

👉 現場の工夫:小さな面積でも水が溜まりやすい形状なので、ルーフィングの重ね幅にも細心の注意を払い施工しました。

ルーフィングの上から、新しい屋根板金を加工して取り付けていきます。現場の形状にあわせて1枚1枚手加工し、外壁との取り合い部分や端部もしっかり立ち上げて防水処理を施しました。

👉 補足:現場ごとに寸法・勾配・水の流れが違うため、既製品ではなく現場加工でぴったり納めることが耐久性の鍵になります。

最後に、旧内樋部分を完全に閉塞し、新たに外樋を取り付けて、雨水をスムーズに外部へ排水できるようにしました。

勾配も慎重に調整し、水がしっかり流れて滞留しない構造になっています。

👉 注意喚起:内樋は構造的に詰まりやすく、気付いた時には雨漏りしていることも多いため、外樋への切替は雨漏り対策として非常に有効です。

今回は、「玄関の外灯の中に水が溜まっていた」というご相談から始まり、現地調査で内樋の構造不良と板金屋根の劣化が見つかり、屋根カバー工法+外樋の新設工事を行った施工事例をご紹介しました。

一見すると「ちょっと水が垂れただけ」と感じるかもしれませんが、放っておくと構造材の腐食や漏電など、建物に深刻なダメージを与えてしまいます。

もし同じようなお悩みがあれば、早めの点検をおすすめします。

私たちは屋根工事の専門職人として、見えないところまでしっかり確認し、最適なご提案をいたします。

点検・ご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

その他の施工事例はこちら

街の屋根やさんご紹介

街の屋根やさん西宮店の実績・ブログ

会社情報

屋根工事メニュー・料金について

屋根工事・屋根リフォームに関する知識

Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.