2026.01.31

兵庫県の皆様こんにちは♪街の屋根やさん西宮店です!(^^)! 「そういえば、最近あまり気にしていないな」 屋根の不安は、雨漏りや破損のようなはっきりしたトラブルがなくても、ふとした瞬間に頭をよぎるものです。 前回の記事「西宮市|屋根の不安を感じたときにやっていいこと・やらなくてい…

この記事では、実際に現場で行った雨漏り調査の内容を詳しくご紹介します。お客様のお宅の屋根は和型の釉薬瓦で寄棟屋根という形状でした。寄棟は屋根の四隅に棟があり、特に隅棟部分に不具合が出やすい特徴があります。今回は、室内からの確認と屋根上での確認を合わせて行い、雨漏りの原因を突き止めました。「雨漏りの原因はどこから?」「応急処置で大丈夫なの?」と疑問をお持ちの方にも参考になると思います(^^)

現地に到着してまず確認したのは屋根の形状と屋根材です。屋根は和型の釉薬瓦で葺かれており、形状は寄棟でした。寄棟は見た目が美しい反面、四隅にある隅棟部分が特に雨漏りの原因になりやすい構造です。次にお客様からご案内いただき、雨漏りしている室内の天井を確認しました。天井板にははっきりとしたシミがあり、継続的に水が染み込んでいることがわかりました。室内の症状と屋根の構造を照らし合わせることで、雨漏り箇所を特定していきます。

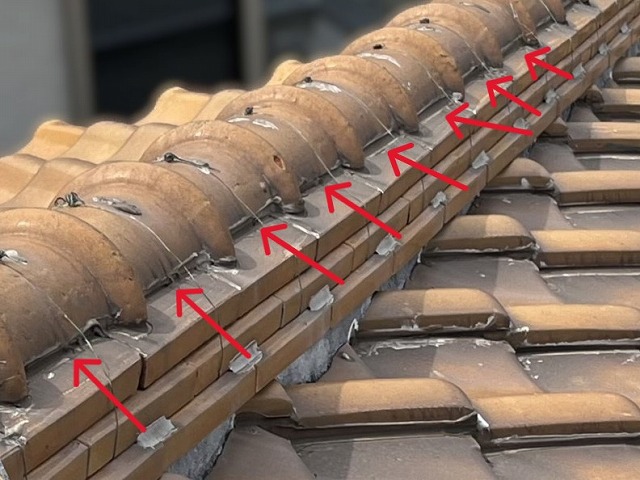

屋根に上って、まずは雨漏りが発生している隅棟を確認しました。すると、丸瓦とのし瓦の間にコーキングが隙間なく塗られていました。本来、棟は瓦と漆喰で呼吸をしながら水の流れを外へ逃がす構造になっています。しかし、コーキングで塞いでしまうと内部に入った水の逃げ道がなくなり、かえって雨水が土を湿らせて雨漏りを悪化させる原因になってしまいます。

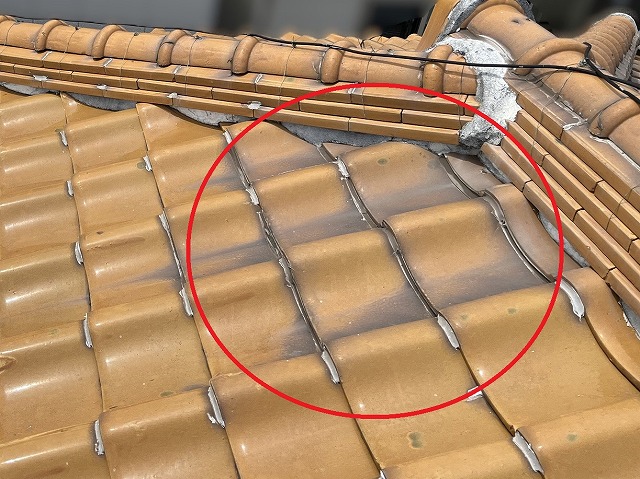

さらに隅棟付近の地瓦にもコーキングが多く見られました。恐らく「ここも怪しいから塞いでおこう」と応急処置されたものと思われますが、実際には瓦同士の重なり部分に水がたまりやすくなり、雨水の浸入を防ぐどころか逆効果になっていました。こうした応急処置では雨漏りは完全に止まらず、長期的に見ても屋根全体の劣化を早めるリスクがあるのです。

今回の現地調査で分かったことは、隅棟とその周辺瓦にコーキングでの補修が繰り返されていたものの、雨漏りは完全には止まっていないという点です。

本来の瓦屋根は瓦と漆喰の組み合わせで雨水を外へ逃がす仕組みになっていますが、コーキングで塞いでしまうと逆に水の出口を奪ってしまい、内部の土が傷みやすくなります。そのため、部分的な応急処置では根本的な解決にならず、むしろ屋根全体の寿命を縮める恐れがあるのです。

この状況を踏まえ、お客様には 「隅棟の積み直し工事」 をご提案いたしました。棟を一度解体し、古い土を撤去して新しい南蛮漆喰でしっかりと積み直すことで、雨水の通り道を正しく確保し、長く安心できる屋根にすることができます。

今回の現地調査では、雨漏りの原因が隅棟部分の劣化と不適切なコーキング補修にあることが分かりました。雨水の通り道を塞いでしまうと、かえって内部に水が溜まりやすくなり、雨漏りが止まらないばかりか屋根全体の寿命を縮めてしまうリスクがあります。

そこで、棟を一度解体し、古い土を撤去したうえで南蛮漆喰を使用してしっかりと積み直す工事をご提案しました。これにより、雨水の正しい排水経路を確保し、今後の雨漏りを根本から防ぐことができます。

屋根の不具合は放っておくと建物内部への影響も大きくなってしまいます。小さな不安や違和感でも「気のせいかな」と見過ごさず、早めの点検をおすすめいたします。私たち街の屋根やさん西宮店は現場での経験をもとに、お客様のお住まいに最適なご提案をさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください(^^)/

お客様の声はこちらから

施工事例はこちらから

街の屋根やさんご紹介

街の屋根やさん西宮店の実績・ブログ

会社情報

屋根工事メニュー・料金について

屋根工事・屋根リフォームに関する知識

Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.